面接官に「この人と一緒に働きたい」と思わせるためには、逆質問で自分の主体性や興味関心を伝えることが大切です。しかし「どんな質問をすれば良いかわからない」「緊張して質問が思い浮かばない」と悩んでいる方も多いでしょう。

そこで、この記事では転職面接で使える逆質問9選を紹介します。逆質問をする際の注意点や思いつかない時の対処法も解説するので、面接を控えている方はぜひ最後までご覧ください。

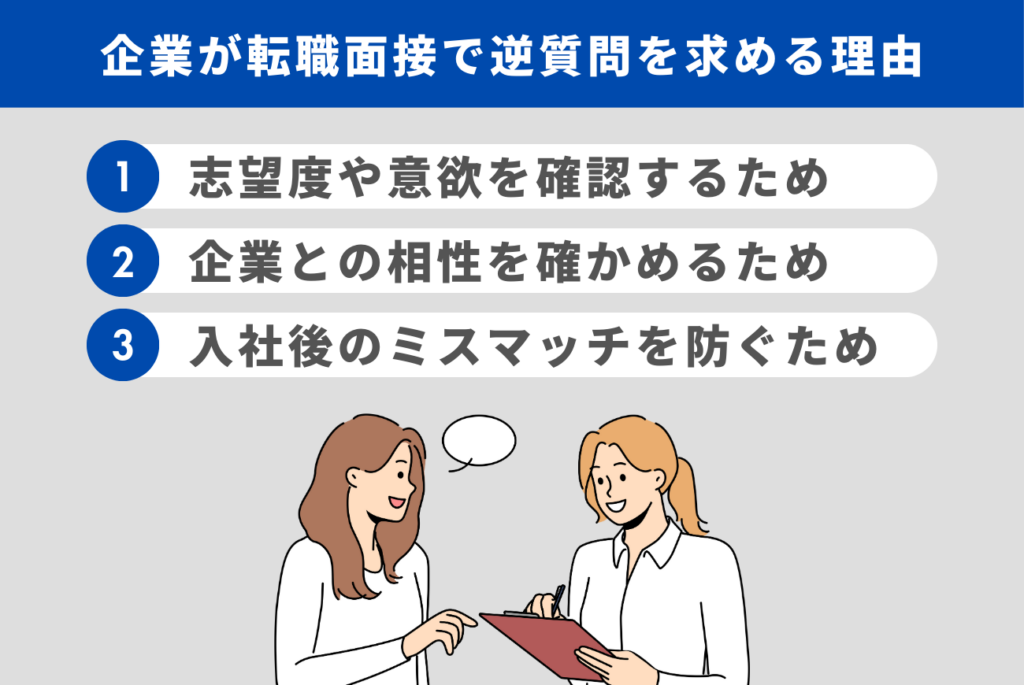

企業が転職面接で逆質問を求める理由

企業が候補者に逆質問を促すのには、次の3つの目的があります。

- 志望度や意欲を確認するため

- 企業との相性を確かめるため

- 入社後のミスマッチを防ぐため

志望度や意欲を確認するため

企業は逆質問を通じて、候補者がどれほど企業や業務に関心を持っているかを判断します。そのため、表面的な質問ではなく、業務内容や企業文化に関する具体的な質問をすることが大切です。

たとえば「このポジションで特に求められるスキルは何ですか?」と質問すれば、その役割に関心があり、成長意欲を持っていることを示せます。企業は「この人は本当にうちで働きたいのか?」を見極めようとしているため、志望度や意欲が伝わる逆質問を事前に用意しておくことが大切です。

企業との相性を確かめるため

スキルや経験がマッチしていても、雰囲気や価値観が合わなければ、候補者が十分に活躍できません。そのため、企業は候補者の質問内容から、自社の考え方と合っているかを見極めています。

同時に、候補者も質問を通じて、自分に合った職場かどうかを確かめることが可能です。たとえば「評価制度について詳しく知りたい」と質問した際に、企業の回答が曖昧であれば、評価が不透明な会社かもしれないと気付けます。

入社後のミスマッチを防ぐため

採用後に「思っていた仕事と違った」と感じて早期退職されると、企業にとっても候補者にとっても大きな損失になります。そのため、面接の段階でお互いの認識をすり合わせるために、企業は逆質問の機会を設けています。

逆質問は志望度や意欲をアピールする場でもありますが、自分が本当に気になることを質問し、入社後のギャップを防ぐことも重要です。

逆質問を事前に考えておくメリット

逆質問を事前に考えておくメリットは、以下の通りです。

- 志望度を効果的に伝えられる

- 消極的・準備不足な印象を防げる

- 無言にならずスムーズに受け答えできる

志望度を効果的に伝えられる

面接の場でとっさに逆質問を考えることもできますが、その場で思いついた質問は浅くなりがちです。事前に準備しておけば、自分のキャリアプランやスキルとの関連性を意識した深い質問ができるようになります。

さらに、事前に用意した質問の中に、自分のアピールポイントや強みをさりげなく織り込むことで、志望度や意欲を効果的に伝えることも可能です。

消極的・準備不足な印象を防げる

逆質問を事前に考えていないと、とっさに質問が思い浮かばずに「特にありません」と答えてしまう可能性があります。逆質問をしないと、企業への関心が薄い、または面接準備が不十分だと判断されてしまいます。

そのため、消極的で準備不足な印象を与えないために、いくつか逆質問を考えておくことが大切です。

無言にならずスムーズに受け答えできる

面接の最後に逆質問を求められた際、何も準備していないと質問できずに沈黙してしまうことがあります。その結果、焦りや緊張が増し、本来の力を発揮できなくなるかもしれません。

しかし、事前に逆質問を考えておけば、落ち着いて受け答えでき、スムーズに会話を進められます。さらに、スムーズに対応できれば、面接官に「コミュニケーション能力がある」と評価されやすくなります。

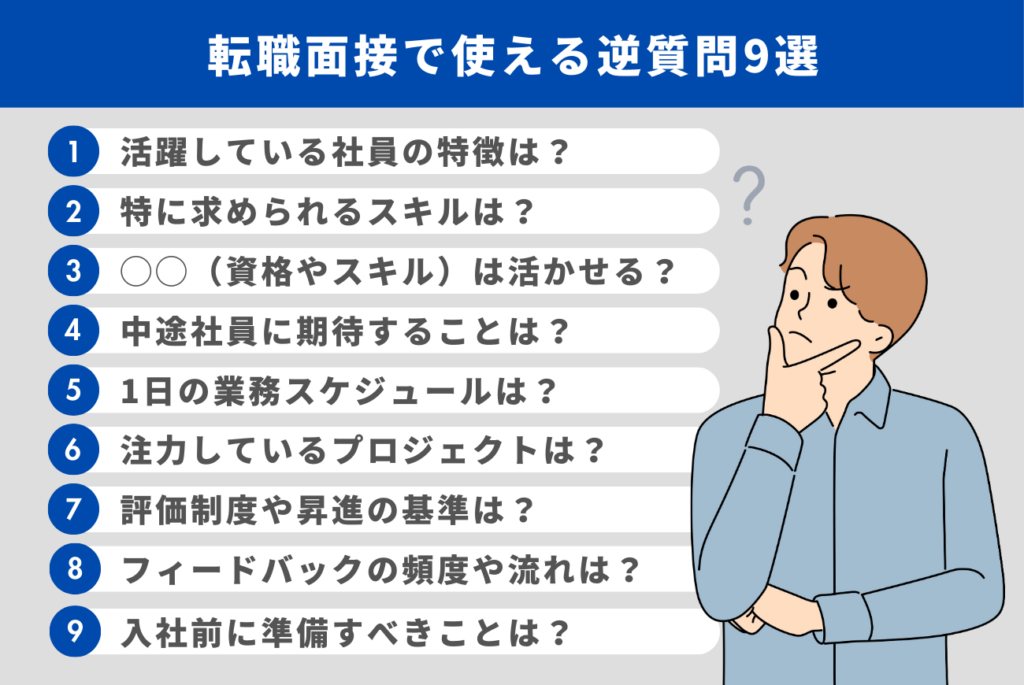

転職面接で使える逆質問9選

転職面接で使いやすい逆質問を、9つ紹介します。

- 活躍している社員の特徴は?

- 特に求められるスキルは?

- ◯◯(資格やスキル)は活かせる?

- 中途社員に期待することは?

- 1日の業務スケジュールは?

- 注力しているプロジェクトは?

- 評価制度や昇進の基準は?

- フィードバックの頻度や流れは?

- 入社前に準備すべきことは?

活躍している社員の特徴は?

「この会社で活躍している社員にはどのような特徴がありますか?」と質問すると、企業が求める人物像が明確になります。企業によって評価のポイントは異なり、主体性やコミュニケーション能力を重視するところもあれば、専門スキルを重視するところもあります。

そのため、この逆質問をすれば、自分の強みが企業の求める人物像と合致しているかを判断しやすくなります。さらに、面接官が「柔軟な対応力がある人が活躍している」と答えた場合は「私も前職で変化の多い環境で対応力を発揮してきました」と、自分の経験を交えてアピールすることも可能です。

特に求められるスキルは?

「このポジションで特に求められるスキルや経験は何ですか?」と質問すると、自分がその役割に適しているかどうかを確認できます。さらに、面接官から「論理的思考力が求められる」といった回答があれば「前職ではデータ分析をもとに論理的に施策を考える業務を担当していました」というように、自分の経験を具体的に伝えるチャンスにもなります。

もし、求められるスキルが不足していた場合でも、学ぶ姿勢を伝えれば、前向きな印象を与えられるでしょう。

◯◯(資格やスキル)は活かせる?

特定の資格やスキルを持っている場合、それが業務で活かせるかを確認するのもおすすめです。たとえば「TOEIC900点を持っていますが、英語を使う機会はどの程度ありますか?」と質問すると、自分の強みを発揮できる環境か判断しやすくなります。

もし、資格やスキルを直接活かせそうにない場合でも、新たな活用方法を提案するきっかけになります。そのため、この質問をする際は、資格やスキルが入社後どのように活かせるか、自分なりの意見を準備しておくことが大切です。

中途社員に期待することは?

この質問をすることで、会社が中途採用者にどのような役割や貢献を期待しているかを確認できます。企業によって求める人材は異なり、すぐに即戦力として活躍できる人を求める場合もあれば、徐々に成果を出していくことを期待する場合もあります。

そのため、即戦力としての期待に不安がある方は、この質問をしてみましょう。即戦力を求める企業からは「これまでの経験を活かして早期に業務改善の提案をお願いしたいです」「入社後すぐに新規事業の立ち上げに関わってほしいです」といった回答が得られます。

1日の業務スケジュールは?

「1日の業務の流れを教えていただけますか?」と質問すると、会議の頻度やチームの連携方法、残業の有無など、実際の働き方が分かります。これらの情報は、求人情報だけでは把握しづらいため、自分に合った職場かどうかを判断するうえで役立ちます。

また「業務の進め方は個人の裁量が大きいですか?」「業務の優先順位はどのように決めていますか?」と追加で質問すれば、自分にとって働きやすい環境かどうかをさらに明確にできるでしょう。

注力しているプロジェクトは?

企業が注力しているプロジェクトを知ることで、事業の方向性や課題、成長性を把握できます。また、会社の目標を理解すれば、自分のキャリアプランとの相性も判断しやすくなります。

さらに、その情報をもとに、自分の経験やスキルをどのように活かせるか具体的に伝えることも可能です。たとえば、面接官が「海外展開を進めています」と答えた場合、語学力や海外市場での経験があれば「海外の取引先と業務をしていました。その知識を活かせるかもしれません」とアピールできます。

評価制度や昇進の基準は?

評価制度や昇進の基準を知ることで、入社後にどのように努力すればキャリアアップにつながるのかを具体的にイメージできます。たとえば「上司の評価と同僚からのフィードバックを総合的に判断しています」といった回答があれば、協調性が重視される企業であることが分かります。

評価制度や昇進の仕組みは企業ごとに異なるため、キャリアプランを明確にするためにも、この質問をしておくことが大切です。

フィードバックの頻度や流れは?

「フィードバックはどのくらいの頻度で行われますか? また、その流れについて教えていただけますか?」と質問することで、企業が社員のスキルアップをどのように支援しているかを把握できます。フィードバックの頻度や方法は企業によって異なり、四半期ごとに1on1面談を実施して成長の方向性を話し合う企業もあれば、年に一度の評価面談のみの企業もあります。

こうした違いを事前に確認することで、自分の成長機会がどの程度あるのか、それが自分に合った環境かどうかを判断することが可能です。たとえば、定期的なフィードバックの機会がある職場なら、業務の進め方を改善しながらスキルアップしやすい環境といえるでしょう。

入社前に準備すべきことは?

転職後すぐに活躍するためには、事前にどのような準備をすべきかを知っておくことが大切です。この質問をすると、企業が求める知識やスキルを確認できるため、入社前の準備に役立ちます。

たとえば「業務で特定のツールを使用する」と分かれば、事前に操作方法を学ぶことでスムーズに業務を開始できます。また、必要な資格や専門知識があれば、前もって勉強しておくことで、早く職場に馴染めるでしょう。

さらに、この質問を通じて、面接官に意欲的な姿勢をアピールすることも可能です。

転職面接で逆質問をする際の注意点

逆質問を考える際は、次の3点に注意しましょう。

- 必ず1つは質問する

- 待遇面の質問は控えめにする

- 調べればわかることを聞かない

必ず1つは質問する

面接の最後に「何か質問はありますか?」と聞かれた際に「特にありません」と答えるのは避けましょう。企業は逆質問を通じて候補者の関心度や意欲を確認しているため、何も質問しないと「この会社に興味がないのでは?」と思われてしまう可能性があります。

そのため、面接前に最低でも3つの質問を用意し、当日の流れに合わせて1つは質問できるように準備しておきましょう。

待遇面の質問は控えめにする

給与や昇給、休日などの待遇に関する質問をすると、企業側に「条件面だけに興味があるのでは?」と思われてしまう可能性があります。もちろん、待遇は働くうえで重要な要素ですが、面接では仕事内容や企業の方針について質問することを優先しましょう。

どうしても待遇について確認したい場合は「給料はどのくらいですか?」と直接尋ねるのではなく「御社ではどのような評価基準で昇給が決まるのでしょうか?」といった形で、評価の仕組みを聞きましょう。

調べればわかることを聞かない

企業の公式サイトや求人情報を見れば分かることを質問すると、面接官に「この人は事前に何も調べていないのでは?」と思われてしまいます。たとえば、事業内容は公式サイトで詳しく解説されていることが多いため、面接で「御社の事業内容について教えてください」と質問すると、関心が低い印象を与えてしまうかもしれません。

そのため、企業の情報をしっかり調べた上で、実際に働いている人でなければ分からないことを質問しましょう。

逆質問が思いつかない時の対処法

逆質問が思いつかない時は、以下の対処法を試してみましょう。

- 企業の公式サイトや求人情報を見直す

- 業界のトレンドを把握する

- 転職エージェントに相談する

企業の公式サイトや求人情報を見直す

まずは、企業の公式サイトや求人情報を改めて確認してみましょう。企業理念やビジョン、具体的な事業内容を見直すことで、新たな疑問が浮かぶかもしれません。

特に、求人情報に記載されている仕事内容や求める人物像を再確認すると、より具体的な質問が思い付く可能性があります。具体的な質問をするためには企業分析が欠かせないので、面接前にしっかりと確認しておきましょう。

業界のトレンドを把握する

業界全体で注目されている技術やサービス、今後の成長が期待される分野を調べると、具体的な質問が浮かびやすくなります。たとえば、IT業界ではAIやDX(ITを活用して業務プロセスやビジネスモデルを変えること)が注目されています。

これに関連して「今後の事業展開でAI技術をどのように活用する予定ですか?」「御社ではDX推進にどのように取り組んでいますか?」といった質問をすれば、企業の方針を具体的に把握できます。こうした質問は、企業への関心や理解の深さを伝えられるため、面接官に好印象を与えやすいです。

効率よく業界のトレンドを知りたい場合は、転職フェアに参加してみましょう。たとえば、東海地方に特化した弊社の「転職フェア」に参加すれば、企業の担当者と直接話しながら、業界全体の動向や各社の取り組みを理解できます。

企業を複数見ることで業界への理解が深まり、新たな疑問や質問が生まれるかもしれません。

転職エージェントに相談する

転職エージェントは、企業ごとの採用方針や業界動向に詳しく、面接対策の具体的なアドバイスを提供してくれます。さらに、志望業界や転職の軸に合った逆質問を一緒に考えてくれるため、質問に悩んでいる方にとっても心強い存在です。

東海地方で転職を考えている方には、愛知・岐阜・三重に特化した「転職エージェント」がおすすめです。このサービスでは、悩みや不安を相談しながら、エージェントと一緒にキャリアプランを考えていくので、自分の興味や強みに合った逆質問を用意できます。

面接対策だけでなく、書類の添削や退職手続きのサポートなども受けられるので、効率よく転職活動を進めたい方は積極的に活用してみましょう。

まとめ

この記事では、転職面接で使える逆質問9選や注意点、逆質問が思いつかない時の対処法を解説しました。逆質問を準備しておくことで、志望度の高さをアピールし、企業との相性を確かめることが可能です。

また、事前に考えておけば無言になる心配もなく、スムーズに面接を進められます。そのため、面接で好印象を与えたい方は、企業研究をしっかり行い、自分に合った逆質問を準備しておきましょう。

逆質問が思いつかない場合は、転職フェアや転職エージェントを活用するのがおすすめです。たとえば、愛知・岐阜・三重に特化した「転職フェア」に参加すると、志望業界の企業を比較しながら、効率よく逆質問を考えられます。また、東海3県に特化した弊社の「転職エージェント」を使えば、エージェントと相談しながらキャリアプランを設計し、適切な逆質問を準備できます。どちらのサービスも無料で利用できるので、東海地方で転職を考えている方はぜひ活用してみてください。