転職活動を成功させるためには、職務経歴書を正しく作成することが重要です。しかし「どのように書けばいいのかわからない」「実績を効果的にアピールできているか不安」と悩んでいる方も多いでしょう。

そこで、この記事では職務経歴書の正しい書き方を解説します。簡単に作成する方法やよくある質問も紹介するので、これから職務経歴書を作成する方はぜひ最後までご覧ください。

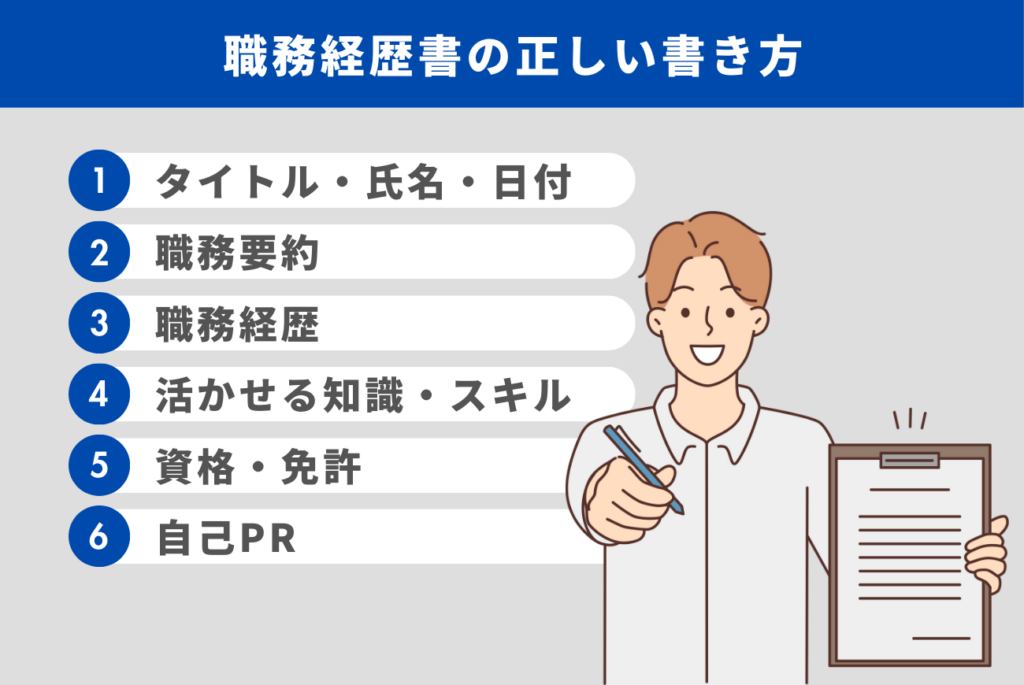

職務経歴書の正しい書き方

職務経歴書には、次のような内容を記載する必要があります。

- タイトル・氏名・日付

- 職務要約

- 職務経歴

- 活かせる知識・スキル

- 資格・免許

- 自己PR

タイトル・氏名・日付

1枚目の最上部に「職務経歴書」というタイトルを記載しましょう。次に、日付と氏名を右寄せで記入してください。日付は職務経歴書を提出する日を記載するのが一般的です。氏名は姓と名の間に空白を入れ、読みづらい場合には漢字の後ろにふりがなを添えましょう。

職務要約

職務要約では、これまでの経歴や実績を簡潔にまとめましょう。採用担当者が短時間で応募者の経歴を把握できるよう、200~300文字程度でまとめるのが一般的です。具体的には、どのような業界で、どのような業務に携わり、どれくらいの期間働いたかを記載します。

職務要約は職務経歴書の「つかみ」となる部分であるため、簡潔かつ分かりやすい文章構成を心がけましょう。主観的な表現を避け、客観的な事実と具体的な成果を中心に記載することで、採用担当者に「この人の経歴を詳しく見たい」と感じさせられます。

職務経歴

職務経歴は、これまでの具体的な業務内容や実績を詳細に記載する部分です。時系列で記載し、各職場での担当業務を具体的な数字やエピソードを交えて説明します。

職務要約は採用担当者に興味を持ってもらうことが目的ですが、職務経歴は応募先企業に貢献できる人材であることを示すことが目的です。そのため、勤務先企業名やポジション、業務で使用したツールなども具体的に記載しましょう。

活かせる知識・スキル

この項目では、応募する業界や職種でどのように自分のスキルを活かせるのかを具体的にアピールしましょう。

たとえば、IT業界であれば「システムエンジニアとして5年間の経験があり、JavaやPythonなどのプログラミング言語に精通しています。特に、大規模なWebアプリケーション開発プロジェクトでは要件定義から設計、実装まで一貫して担当しました。さらに、AWSやAzureなどのクラウドサービスを活用したインフラ構築にも対応可能です」といった内容を記載します。

具体的に記載することは大切ですが、文章が長すぎると読み手の集中力が切れてしまいます。そのため、企業の求人情報や業界の動向を確認し、求められるスキルに絞って書くことが重要です。

資格・免許

職務経歴書では、応募先企業で役立つ資格や免許を記載しましょう。

たとえば、経理職に応募する場合は「2020年に日商簿記2級を取得し、経理業務の基礎知識を活かして月次決算業務に携わりました。また、2022年にはTOEICスコア800点を取得し、海外取引先とのメール対応や会議での通訳業務を担当しました」といった形で記載します。

このように、資格や免許は名称を記載するだけでなく、それがどのように業務に活用できるかも具体的に説明することが大切です。取得した理由や活用例を加えることで、採用担当者が入社後の活躍をイメージしやすくなります。

自己PR

この項目では「職務経歴」や「活かせる知識・スキル」だけでは伝わらない、自分自身の強みや仕事への姿勢、人間性をアピールします。職務経歴では事実を中心に書きますが、自己PRではその事実をもとに自分の価値を伝えることがポイントです。

たとえば、活かせる知識で「顧客管理システムを活用したデータ分析に精通しています」と記載した場合、自己PRでは「顧客管理システムを活用しつつ、顧客の本質的なニーズを探る姿勢を大切にしています」といった内容を記載します。

このように、他の項目と重複しないよう、それぞれの役割を意識しながら全体に一貫性を持たせることが大切です。

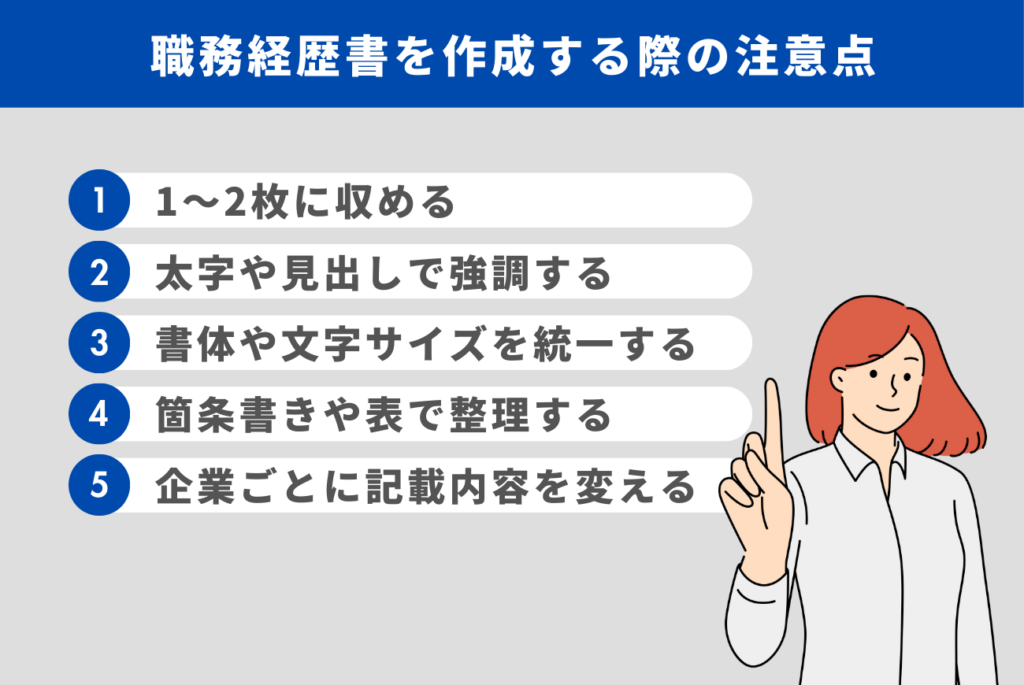

職務経歴書を作成する際の注意点

職務経歴書を作成する際は、次のポイントを押さえましょう。

- 1〜2枚に収める

- 太字や見出しで強調する

- 書体や文字サイズを統一する

- 箇条書きや表で整理する

- 企業ごとに記載内容を変える

1〜2枚に収める

職務経歴書を作成する際は、A4サイズで1〜2枚に収めましょう。採用担当者は限られた時間の中で大量の応募書類を確認するため、コンパクトにまとめられた職務経歴書の方が読みやすく、印象が残りやすくなります。

また、関連性の薄い内容を記載すると、強みや応募理由などの重要な情報が埋もれてしまうというデメリットもあります。そのため、職歴が多い場合でも要点を絞り込み、応募先企業に関連する部分だけを2枚以内に収めることが大切です。

太字や見出しで強調する

採用担当者が短時間で内容を把握できるよう、重要な情報を太字や見出しで強調しましょう。「職務経歴」や「自己PR」といった項目ごとに見出しを設定すると、内容が整理されて読みやすくなります。

また、実績や資格などの強調したい部分を太字にすることで、採用担当者の目に留まりやすくなります。ただし、強調を多用するとポイントがぼやけるため、本当に必要な箇所だけに絞って使うことが重要です。

書体や文字サイズを統一する

書体や文字サイズがバラバラだと、見た目に統一感がなくなり、採用担当者が読むのに苦労します。そのため、書体や文字サイズを統一し、全体のバランスを整えることが重要です。職務経歴書を作成する際には「明朝体」を使用するのが基本です。

明朝体はビジネス文書でよく使われるフォントで、読みやすくフォーマルな印象を与えます。一方、見出しやタイトルには「ゴシック体」を使い、強調することも有効です。ただし、多用すると全体の統一感が損なわれるため、必要最低限に留めましょう。

本文の文字サイズは、10.5~12ポイントが一般的です。タイトルや見出しには、本文より1~2ポイント大きなサイズを使うと視認性が上がります。

箇条書きや表で整理する

職歴や実績をわかりやすく伝えるためには、情報を視覚的に整理することが大切です。たとえば、箇条書きは文章よりも視認性が高いため、読み手の負担を軽減する効果があります。また、複雑な情報や数値データを掲載する場合は、表を活用するのが効果的です。

勤務先企業名や在籍期間、業務内容などを表形式で整理することで、全体の流れが把握しやすくなります。ただし、箇条書きや表を多用すると、文章全体が単調で機械的な印象になりやすいため、必要な部分だけに絞って使うことを意識しましょう。

企業ごとに記載内容を変える

応募先企業に特化していない職務経歴書では、必要な情報が十分に伝わらず、採用担当者に強い印象を与えられません。そのため、応募先の業界や職種に合わせて内容を調節し、自分がどのように活躍できるかを具体的にアピールしましょう。

たとえば、営業職に応募する場合は、新規顧客開拓の経験や売上向上の実績を強調すると採用担当者の印象に残りやすいです。一方、マネジメント職に応募する際は、チーム管理の経験やプロジェクト成功の事例を詳しく記載するのが効果的です。

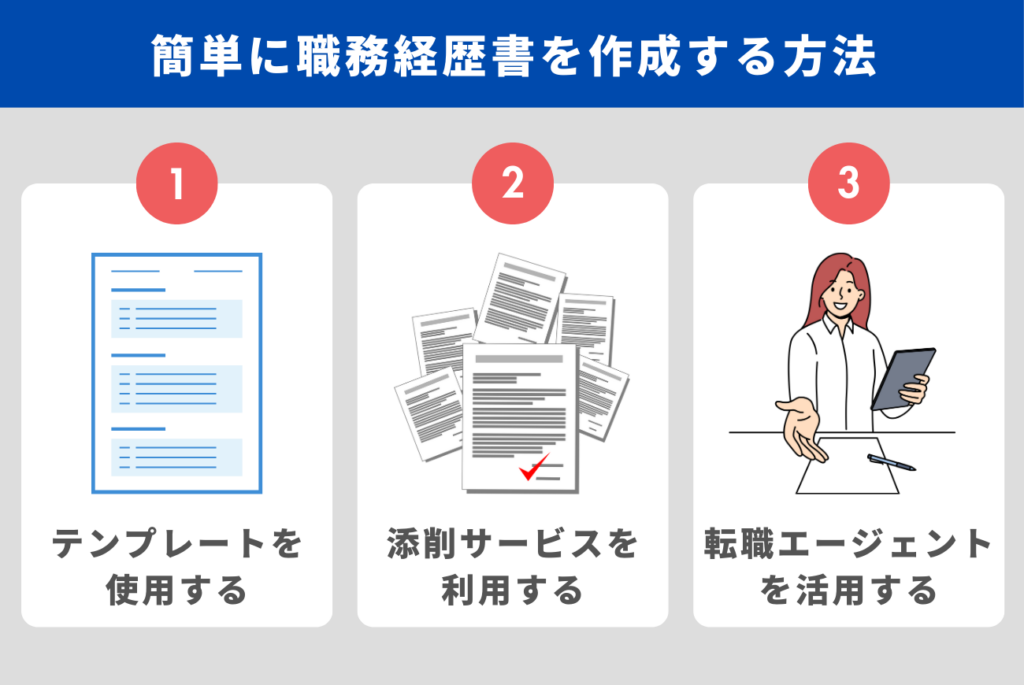

簡単に職務経歴書を作成する方法

短時間で職務経歴書を作成したい方は、以下の方法を実践してみましょう。

- テンプレートを使用する

- 添削サービスを利用する

- 転職エージェントを活用する

テンプレートを使用する

テンプレートを使用することで、項目の抜け漏れを防ぎつつ、記載内容を整理しやすくなります。たとえば、テンプレートには「職務経歴」「自己PR」といった項目があらかじめ設定されているため、それに沿って記載するだけで、手軽に職務経歴書を作成できます。

また、テンプレートを活用することで、書類全体のレイアウトやデザインに悩む必要がなくなり、内容に集中することが可能です。インターネット上には数多くのテンプレートが用意されているため、デザインや形式が好みのものを選んでみてください。

もし、どのテンプレートがいいか悩んだ場合は、厚生労働省が提供している職務経歴書のテンプレートを活用しましょう。必要な項目が網羅されており、記入例も用意されているため、初めて作成する方でも効率的に作成できます。

添削サービスを利用する

添削サービスを活用すると、自分では気づきにくい誤字脱字や表現の曖昧さを修正し、書類の完成度を高められます。そのため、一度職務経歴書を作成したら、転職サイトや転職イベントで提供されている添削サービスを利用してみましょう。

弊社が実施する東海地方に特化した「転職フェア」では、職務経歴書の書き方個別相談を開催しています。経験豊富なキャリアアドバイザーが直接職務経歴書をチェックし、改善点や強調すべきポイントを具体的に提案します。

無料で実施しているので、東海地方で転職を考えている方はぜひ活用してみてください。

転職エージェントを活用する

転職エージェントは、応募先企業や業界のニーズを踏まえて、職務経歴書の内容を修正してくれます。たとえば、東海地方に特化した弊社の「転職エージェント」では、応募者一人ひとりの経歴やスキルを丁寧に深掘りし、各企業に最適な職務経歴書の書き方をアドバイスしています。

これにより、自分では気づきにくい強みやアピールポイントを引き出し、採用担当者に響く職務経歴書を作成することが可能です。書類作成だけでなく、面接や退職に伴う手続きについてのアドバイスも行っているため、効率よく転職活動を進めたい方は活用してみてください。

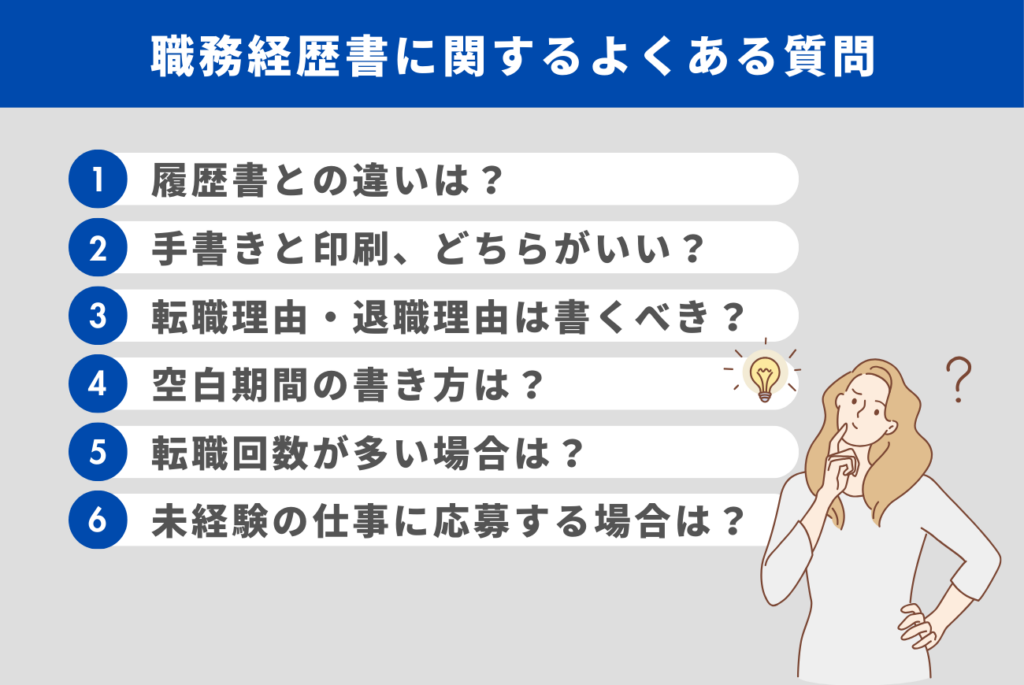

職務経歴書に関するよくある質問

職務経歴書を作成する前に、よくある質問についてもチェックしておきましょう。

- 履歴書との違いは?

- 手書きと印刷、どちらがいい?

- 転職理由・退職理由は書くべき?

- 空白期間の書き方は?

- 転職回数が多い場合は?

- 未経験の仕事に応募する場合は?

履歴書との違いは?

履歴書は応募者の基本情報(氏名や住所など)を記載する書類です。一方、職務経歴書はこれまでの経験や実績を記載し、自分が応募先企業でどのように貢献できるかをアピールするための書類です。

履歴書は新卒採用やアルバイト採用でも求められる一方、職務経歴書は職歴やスキルが重視される中途採用で主に必要とされます。

手書きと印刷、どちらがいい?

職務経歴書はパソコンで作成するのが一般的です。手書きには文字を通じて人柄や熱意を伝えられるというメリットがありますが、1文字でも間違えると書き直しが必要で、作成に時間がかかるというデメリットがあります。

また、情報量が多い職務経歴書では、手書きだとレイアウトの調整が難しく、読みづらくなるリスクもあります。インターネットで検索すれば簡単にテンプレートを入手できるので、パソコンを使って効率的に作成してみてください。

転職理由・退職理由は書くべき?

基本的に転職理由や退職理由を記載する必要はありません。職務経歴書はスキルや実績をアピールするための書類であり、転職理由や退職理由を記載するとネガティブな印象を与える可能性があるからです。

ただし、応募先企業から記載を求められた場合は、簡潔に記載する必要があります。その際は、ネガティブな表現を避け、キャリアアップやスキルアップといった前向きな理由を中心に記載しましょう。

空白期間の書き方は?

空白期間が短い場合(1~3ヶ月程度)は、特に記載する必要はありません。ただし、半年以上の長期間にわたる場合は、その間に何をしていたのかを簡潔に記載しましょう。

理由としては「資格取得の勉強」「家族の介護」「スキルアップ」「留学」など、前向きな活動ややむを得ない事情を具体的に書くことが大切です。

転職回数が多い場合は?

転職回数が多い場合、すべての転職経験を詳細に記載すると職務経歴書が長くなり、読みづらくなることがあります。そのため、転職回数が多い場合は「キャリア式」で記載するのがおすすめです。

キャリア式とは、職歴を時系列で記載する「編年体式」とは異なり、業務内容やプロジェクトごとに経験をまとめる形式です。この方法を使うことで、転職回数が目立ちにくくなり、自身のスキルや成果を明確に伝えられます。

未経験の仕事に応募する場合は?

未経験の仕事に応募する際は、これまでの経験やスキルを新しい職種でどのように活かせるかを明確に伝えることが大切です。たとえ未経験の職種であっても、これまでの経験の中で活かせるスキルや知識があるはずです。

たとえば、営業職から事務職への転職を希望する場合、顧客対応力や業務効率化の経験を強調することで「異なる職種でも通用するスキルがある」とアピールできます。

まとめ

この記事では、職務経歴書の正しい書き方や作成する際の注意点、簡単に作成する方法を解説しました。適切な職務経歴書を作成することで、自分の経験やスキルを採用担当者に効果的に伝えることが可能です。

また、テンプレートを活用すれば、スムーズに職務経歴書を作成できます。そのため、職務経歴書の作成に自信がない方は、この記事を参考にしてしっかりと準備を進めていきましょう。

完成度の高い職務経歴書を作成したい方は、転職フェアや転職エージェントを活用するのがおすすめです。弊社で実施している「転職フェア」では、職務履歴書の書き方個別相談を実施しているため、短時間で完成度の高い書類を作成できます。また、東海3県に特化した弊社の「転職エージェント」では、あなたの経験やスキルを一緒に整理しながら、職務経歴書を作成するサポートを行っています。どちらのサービスも無料で利用できるので、東海地方で転職を考えている方はぜひお試しください。