円満に退職するためには、これまでお世話になった方々に挨拶メールを送ることが重要です。しかし「退職挨拶メールの書き方がわからない」「送るタイミングはいつ?」と悩んでいる方も多いでしょう。

そこで、この記事では退職挨拶メールの書き方を解説します。送るタイミングや注意点についても紹介するので、退職を控えている方は最後までご覧ください。

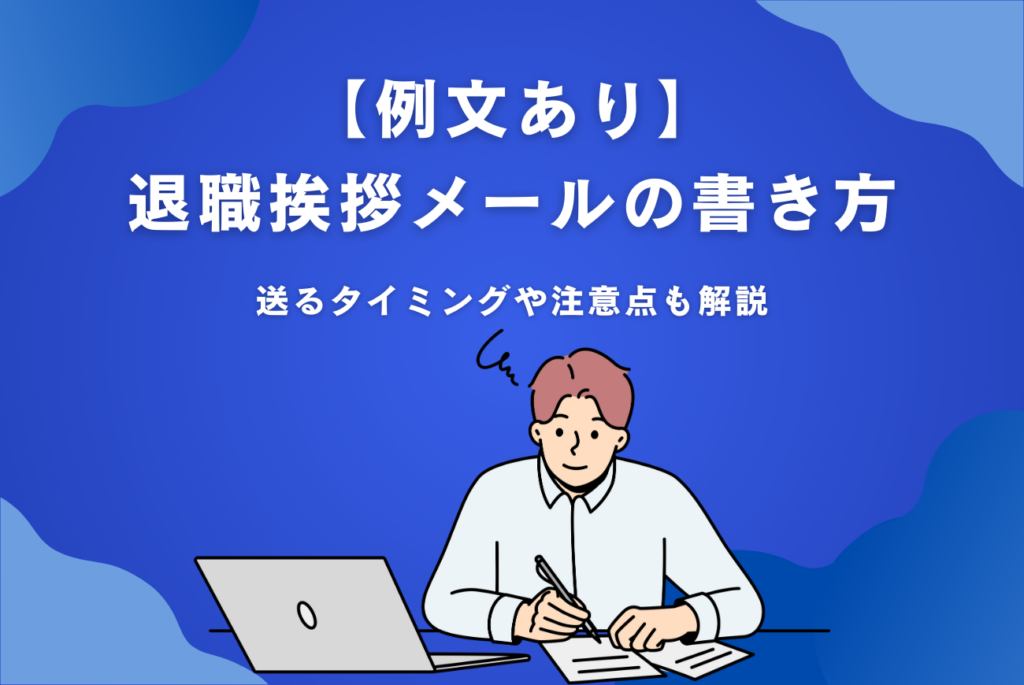

退職挨拶メールを送るメリット

退職挨拶メールを送るメリットは、以下の3つです。

- 引き継ぎがスムーズに進む

- 円満に退職できる

- 退職後も良好な関係が築ける

引き継ぎがスムーズに進む

退職の際には、自分が担当していた業務を後任者やチームに適切に引き継ぐことが大切です。しかし、直接会って話せる時間が限られている場合や、関係者全員と個別に連絡を取るのが難しい場合も少なくありません。

そのようなとき、退職挨拶メールを活用することで、業務の進捗状況や未完了のタスク、注意点などを簡潔に伝えられます。さらに、テキスト形式で情報を共有することで、受け取った相手が後から内容を確認しやすくなるというメリットもあります。

たとえば「〇〇の案件については△△さんが担当します」「問い合わせがある場合は□□の部署までご連絡ください」と記載しておけば、受け取った相手も迷わず対応できるでしょう。

円満に退職できる

退職は新たな一歩を踏み出すための大切な節目です。それと同時に、これまでお世話になった人々に感謝の気持ちを伝える絶好の機会でもあります。

直接会って挨拶できない方がいる場合には、メールを通じて感謝の意を伝えることで、退職後も良い印象を持ってもらえるでしょう。特に、取引先の方々には丁寧な挨拶メールを送ることが大切です。

適切な言葉を選び、誠意を込めて伝えることで、取引先に「あの会社は安心して取引できる」と評価されるかもしれません。

退職後も良好な関係が築ける

仕事上で築いた人間関係は、一度離れてしまうと疎遠になりがちです。しかし、丁寧な挨拶メールを送ることで、その後も連絡を取りやすい雰囲気を作れます。

特に、転職後に同じ業界で働く場合、元同僚や取引先と再び関わることは少なくありません。退職時にきちんと挨拶をしておけば、今後の仕事で困ったときに相談しやすくなるでしょう。また、思わぬ仕事のチャンスにつながる可能性もあります。

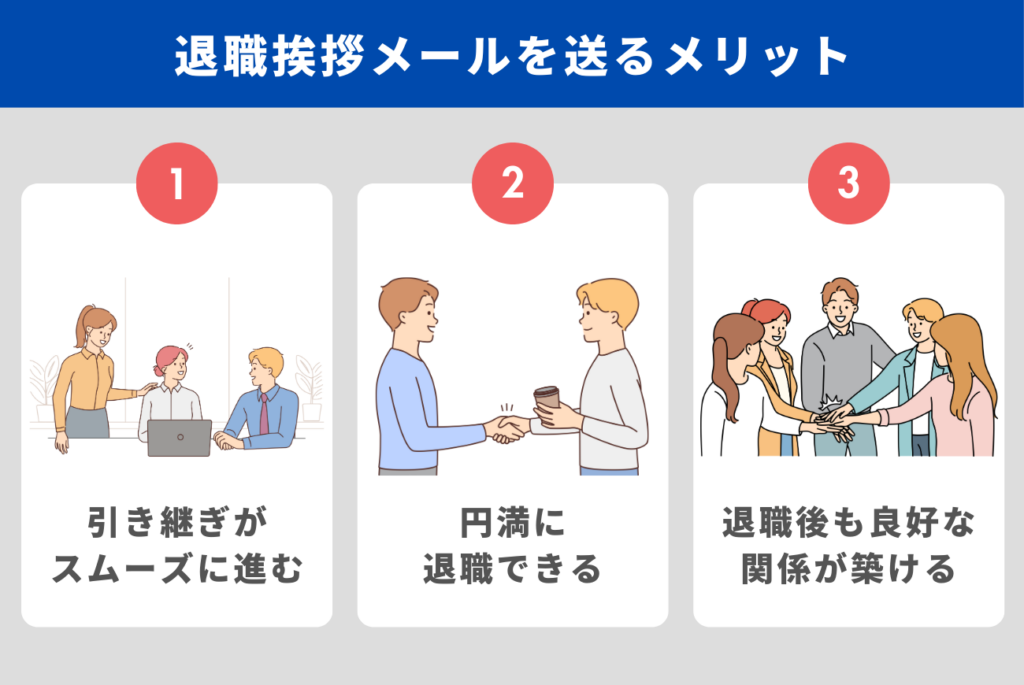

退職挨拶メールを送るタイミング

退職挨拶メールを送るタイミングは、社内向けと社外向けで異なります。

- 社内|最終出勤日

- 社外|最終出勤日の2〜3週間前

社内|最終出勤日

社内向けの退職挨拶メールは、最終出勤日に送るのが一般的です。退職日よりも前に送ってしまうと、業務上のやりとりが続く中で挨拶のタイミングがぼやけてしまう恐れがあります。

しかし、最終出勤日に送ることで、最後の締めくくりとして自然な流れで感謝の気持ちを伝えられます。

社外|最終出勤日の2〜3週間前

社外向けの退職挨拶メールは、最終出勤日の2〜3週間前に送るのが適切です。社内向けとは異なり、取引先や関係者には業務の引き継ぎを円滑に進めるための配慮が求められます。

そのため、早めに連絡しておくことを心がけましょう。また、このタイミングで送ることで、相手が返信やお礼の言葉を伝える時間的余裕も生まれます。

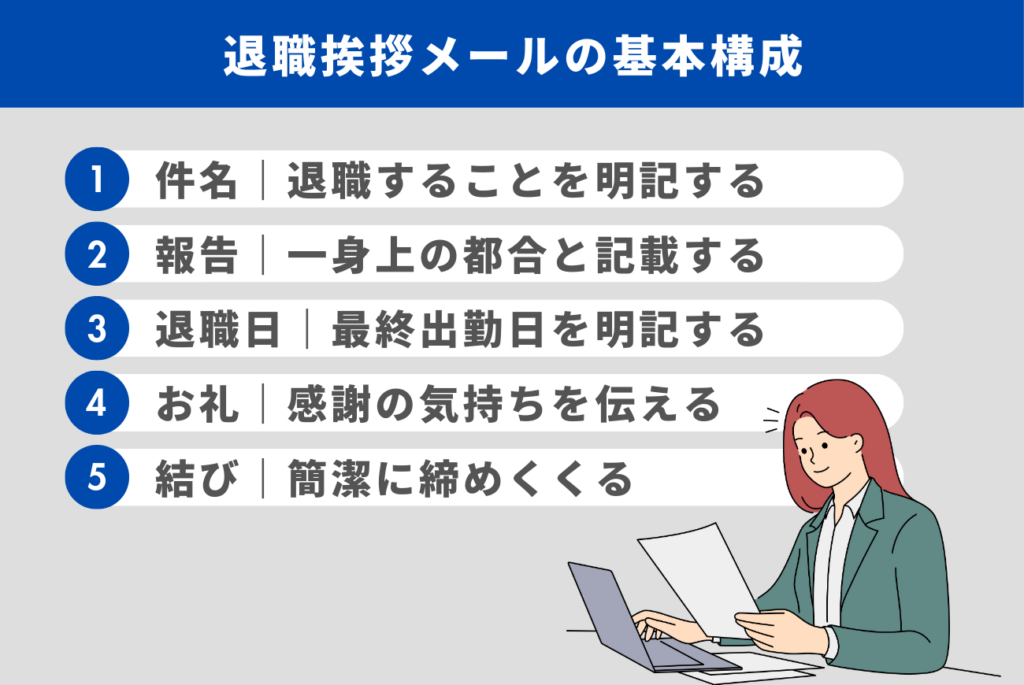

退職挨拶メールの基本構成

退職挨拶メールは、以下の構成で作成しましょう。

- 件名|退職することを明記する

- 報告|一身上の都合と記載する

- 退職日|最終出勤日を明記する

- お礼|感謝の気持ちを伝える

- 結び|簡潔に締めくくる

件名|退職することを明記する

退職挨拶メールの件名には、退職することが一目で分かるように明記することが大切です。件名が分かりにくいと、相手が開封せずに見落としてしまう恐れがあります。

そのため「退職のご挨拶(氏名)」や「退職のご報告(氏名)」など、簡潔で分かりやすい表現を使いましょう。また、社外向けの場合は、送信者が誰なのかを明確にするため、社名も記載するとよいでしょう。

報告|一身上の都合と記載する

退職挨拶メールでは、退職理由について詳しく説明する必要はありません。「一身上の都合により退職いたします」といった簡潔な表現で十分です。

具体的な理由を記載すると、相手に余計な心配をかけたり、不必要な詮索を招いたりする可能性があります。また、報告の部分を簡潔にまとめることで、感謝の気持ちをより強調できます。

退職日|最終出勤日を明記する

退職挨拶メールには、基本的に退職日を記載します。ただし、退職日と最終出勤日が異なる場合は、最終出勤日も記載しましょう。

「私の最終出勤日は〇月〇日となります」と伝えることで、引き継ぎがスムーズに進みます。また、必要に応じて「〇月〇日以降のお問い合わせは△△(後任者の氏名)までお願いいたします」と後任者の情報を添えると、相手も安心できます。

お礼|感謝の気持ちを伝える

退職挨拶メールの中で最も重要なのは、これまでお世話になった方々への感謝の気持ちを伝える部分です。形式的に書くのではなく、敬意や感謝の思いがしっかりと伝わる表現を意識すると、心のこもったメッセージになります。

さらに、具体的なエピソードを添えることで、より温かみのある文章になり、相手の記憶にも残りやすくなるでしょう。

結び|簡潔に締めくくる

メールの最後に簡潔に締めくくる一文を添えると、丁寧な印象を与えられます。たとえば「今後の貴社のさらなるご発展をお祈り申し上げます」や「これからも皆様のご活躍をお祈りいたします」といった表現が適切です。

また、社内向けでは「今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と添えることで、退職後も関係を維持しやすくなります。

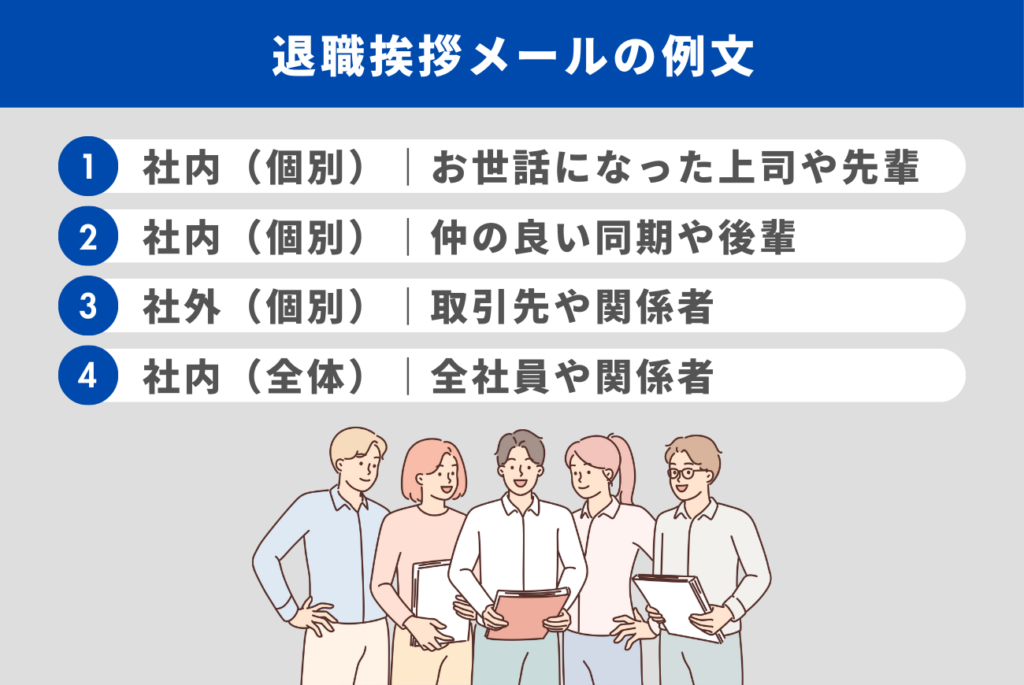

退職挨拶メールの例文

退職挨拶メールの例文を、送る相手ごとに紹介します。

- 社内(個別)|お世話になった上司や先輩

- 社内(個別)|仲の良い同期や後輩

- 社外(個別)|取引先や関係者

- 社内(全体)|全社員や関係者

社内(個別)|お世話になった上司や先輩

お世話になった上司や先輩には、これまでの指導やサポートに対する感謝の気持ちを伝えることが大切です。また、助けてもらった経験や印象に残っている業務に触れると、より心のこもったメッセージになります。

退職のご挨拶(氏名)

〇〇部長

お疲れ様です。〇〇です。

このたび、一身上の都合により、〇月〇日をもちまして退職することとなりました。〇〇部長には、入社当初から多くの助言をいただき、心より感謝しております。

特に昨年の「新製品開発プロジェクト」では、初めてリーダーを任され、不安でいっぱいだった私に対し、部長が「失敗してもいいから挑戦してみなさい」と背中を押してくださったことが大きな励みになりました。

その言葉を胸に自分なりに精一杯努力し、プロジェクトを成功に導けた経験は、私のキャリアにおいて大きな財産です。これまで教えていただいたことを忘れず、今後も精進してまいります。

最後になりましたが、〇〇部長のさらなるご活躍とご健勝を心よりお祈り申し上げます。

(署名)

社内(個別)|仲の良い同期や後輩

仲の良い同期や後輩への退職挨拶メールでは、親しみやすいトーンで感謝の気持ちを伝えましょう。また、励ましの言葉を添えることで、温かみのあるメッセージとなるでしょう。

退職のご挨拶(氏名)

〇〇さんへ

お疲れ様です。〇〇です。

突然のご連絡となりますが、〇月〇日をもちまして退職することになりました。〇〇さんとは、入社当初からともに仕事をする機会が多く、たくさん助けていただきました。

特に〇〇の案件では、締切間際まで一緒に資料を作り直したことが印象に残っています。最終的に提案が採用され、一緒に喜んだことを今でもよく覚えています。

今まで本当にありがとうございました。これからも〇〇さんらしく、持ち前の明るさと行動力で活躍されることを心から応援しています。また、落ち着いたらぜひご飯でも行きましょう。

今後ともよろしくお願いいたします。

(署名)

社外(個別)|取引先や関係者

取引先や関係者への退職挨拶メールでは、これまでの取引に対する感謝とともに、今後の対応について明確に伝えましょう。特に、業務の引き継ぎが円滑に進むよう、後任者の情報を含めることが大切です。

退職のご挨拶(株式会社〇〇 氏名)

株式会社〇〇

〇〇様

いつもお世話になっております。株式会社〇〇の〇〇です。

私事ではございますが、このたび〇月〇日をもちまして退職することとなりました。〇〇様には、特に〇〇のプロジェクトで大変お世話になりました。

初めてご一緒した打ち合わせの際に「〇〇さんの提案は面白いですね」と言っていただいたことが励みになり、最後までやり遂げることができました。

貴社の皆様とともに仕事ができたことを、大変光栄に思っております。今後の業務につきましては、後任の△△が引き継がせていただきます。

後任者氏名:△△

メールアドレス:△△@example.com

電話番号:000-0000-0000

ご不明な点がございましたら、引き続き△△までご連絡いただけますと幸いです。今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

末筆ながら、貴社益々のご発展と皆様方のご健勝を心よりお祈り申し上げます。

(署名)

社内(全体)|全社員や関係者

全社員や関係者向けの退職挨拶メールでは、多くの人が読むことを意識し、簡潔かつ丁寧な内容にまとめましょう。また、個別のエピソードには深入りする必要はありませんが、形式的になりすぎないよう、温かみのある言葉を添えることを意識することが大切です。

退職のご挨拶(氏名)

◯◯部の皆様へ

お疲れさまです。〇〇です。

このたび、一身上の都合により、○月○日をもちまして退職することとなりました。在職中は多くの方々に支えていただき、大変感謝しております。

〇年間という短い間でしたが、〇〇の業務を通じて、たくさんの学びを得ることができました。特に、〇〇のプロジェクトでは、多くの方とご一緒する機会に恵まれ、大変貴重な経験をさせていただきました。

末筆ながら、皆様のますますのご活躍とご健勝を心よりお祈り申し上げます。本当にありがとうございました。

(署名)

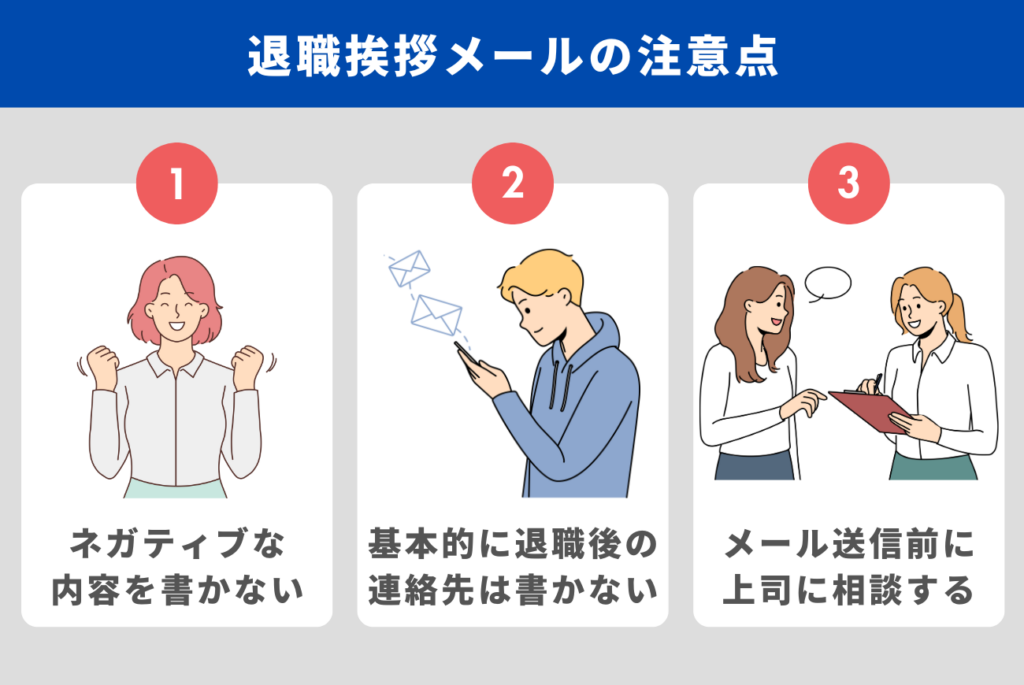

退職挨拶メールの注意点

退職挨拶メールを送るときは、以下のポイントに注意しましょう。

- ネガティブな内容を書かない

- 基本的に退職後の連絡先は書かない

- メール送信前に上司に相談する

ネガティブな内容を書かない

退職挨拶メールでは、ネガティブな内容を書くことは避けましょう。会社の不満や仕事の苦労話などを含めると、受け取る側に悪い印象を与える恐れがあります。

挨拶メールの目的は、これまでお世話になった方々に感謝を伝えることなので、ポジティブな言葉を中心に構成することが大切です。

基本的に退職後の連絡先は書かない

退職挨拶メールでは、個人の連絡先(私用メールアドレスや電話番号)を記載しないのが一般的です。会社の規則によっては、業務上知り得た情報の取り扱いに制約がある場合もあります。

どうしても連絡先を伝える必要がある場合は、事前に上司や人事部に相談し、許可を得たうえで記載するようにしましょう。

メール送信前に上司に相談する

退職挨拶メールを送る前に、上司に内容を確認してもらいましょう。社内のルールや慣習によっては、送信のタイミングや表現に配慮が求められることがあります。

特に社外向けのメールは、会社のイメージに関わるため、不適切な表現や情報漏洩のリスクがないかをチェックしてもらうことが大切です。

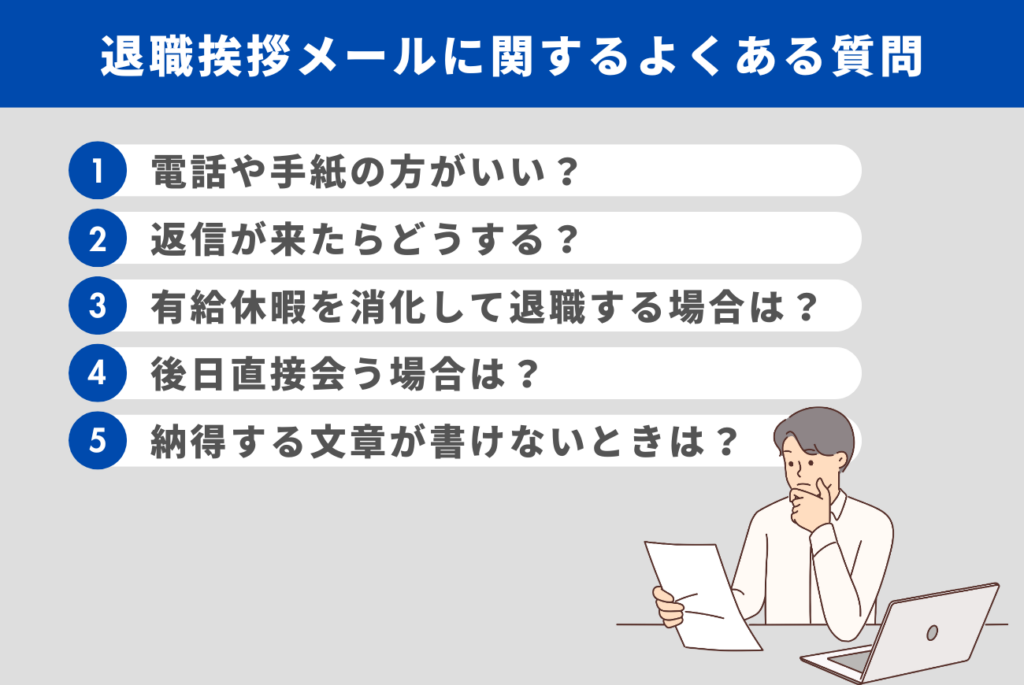

退職挨拶メールに関するよくある質問

退職を控えている方は、よくある質問も確認しておきましょう。

- 電話や手紙の方がいい?

- 返信が来たらどうする?

- 有給休暇を消化して退職する場合は?

- 後日直接会う場合は?

- 納得する文章が書けないときは?

電話や手紙の方がいい?

退職の挨拶は、メールで送るのが一般的です。しかし、状況によっては電話や手紙の方が適している場合もあります。

たとえば、特にお世話になった上司や取引先には、電話や直接お会いして感謝を伝えるのが望ましいでしょう。

返信が来たらどうする?

退職挨拶メールに返信が来た場合は、感謝の気持ちを込めて丁寧に対応しましょう。返信には「お忙しい中、ご丁寧にご返信いただきありがとうございます」といった一文を添えることで、相手への敬意が伝わります。

ただし、すべての返信に対応する必要はなく、業務上重要なものや特に親しい相手からのメッセージに絞っても問題ありません。

有給休暇を消化して退職する場合は?

有給休暇を消化して退職する場合は、その旨を退職挨拶メールに記載する必要はありません。ただし、有給休暇中に連絡が取れない期間がある場合は「〇月〇日まで在籍しておりますが、その間ご連絡がつかない場合は後任者までご連絡ください」と記載しましょう。

後任者の情報を明記することで、スムーズに引き継ぎが進められます。

後日直接会う場合は?

後日直接会う予定がある場合でも、退職挨拶メールを送りましょう。メールで一度感謝の気持ちを伝えておくことで、直接お会いした際も会話を進めやすくなります。

対面時には「先日はメールで失礼いたしました」と一言添えてから改めて感謝を述べると、より丁寧な印象を与えられます。

納得する文章が書けないときは?

メール内容や言葉遣いに迷う場合は、転職エージェントに相談してみましょう。退職時のマナーや退職挨拶メールの書き方について、具体的にアドバイスを受けられます。

たとえば、愛知・岐阜・三重に特化した弊社の「転職エージェント」では、退職に伴う手続きや交渉をサポートしています。退職だけでなく、求人紹介や面接対策など幅広いサポートを受けられるので、東海地方での転職を考えている方はぜひ活用してみてください。

まとめ

この記事では、退職挨拶メールの書き方や送るタイミング、注意点について解説しました。適切なタイミングで挨拶メールを送ることで、スムーズに引き継ぎを行い、円満に退職することが可能です。

また、誠意を持った内容にすることで、退職後も良好な関係を築けます。そのため、退職を控えている方は、この記事を参考にしながら退職挨拶メールを送ってみてください。

メールの内容に自信が持てない場合は、転職エージェントを活用するのがおすすめです。たとえば、東海3県に特化した弊社の「転職エージェント」では、退職挨拶メールの書き方や退職に伴う手続きについてアドバイスを受けられます。さらに、求人紹介や面接対策などもサポートしているため、転職活動全般を効率よく進められます。退職の準備には何かと手間がかかるので、東海地方で転職を考えている方は、ぜひ「転職エージェント」を活用してみてください。